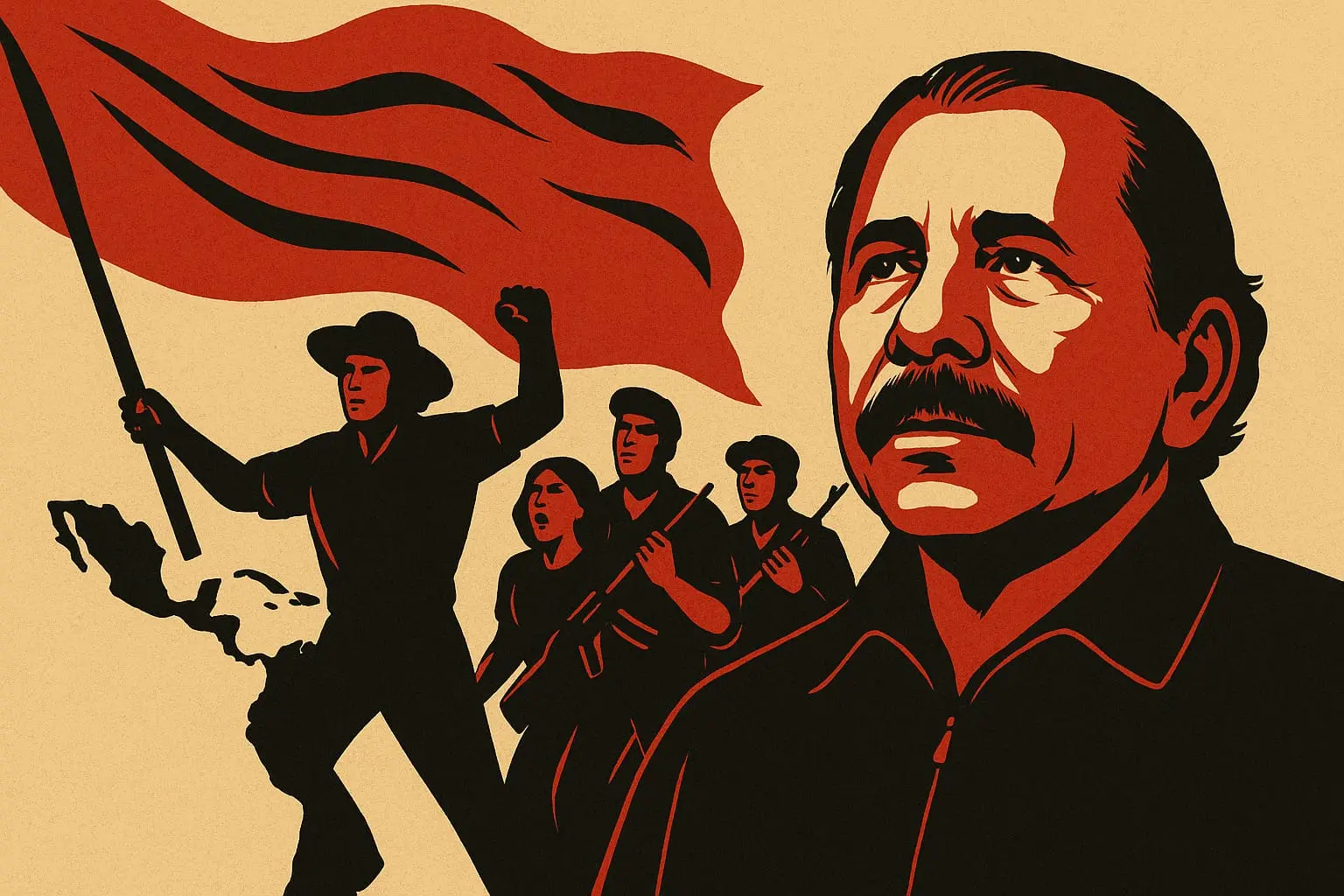

Nicaragua no se rinde: el legado vivo del sandinismo

Sección: Geopolítica

Publicado el 17/07/2025 —

Por Raúl Barajas

@BarRaul

El 19 de julio de 1979, Nicaragua vivió uno de los momentos más significativos de su historia: el triunfo de la Revolución Sandinista. Ese día, después de años de lucha popular, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) logró derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, cerrando así una etapa marcada por la represión, la corrupción y el intervencionismo extranjero.

Más de cuatro décadas después, el 19 de julio sigue siendo una fecha de profunda resonancia no solo para Nicaragua, sino para toda América Latina. El triunfo sandinista representó una posibilidad concreta de autodeterminación, justicia social y soberanía nacional en una región históricamente subordinada a intereses externos. Sin embargo, también es una fecha que ha sido objeto de disputas ideológicas, reinterpretaciones y, en muchos casos, desinformación.

Una Revolución latinoamericana

La Revolución Sandinista no fue un fenómeno aislado, sino parte de una ola histórica de luchas populares en América Latina que buscaban romper con las estructuras de dependencia económica, autoritarismo político y desigualdad social. Inspirada en la figura de Augusto César Sandino, el dirigente nicaragüense que combatió la ocupación estadounidense en los años 30s, el sandinismo articuló una propuesta profundamente latinoamericanista, en sintonía con los movimientos sociales del continente.

El triunfo de 1979 fue recibido con esperanza desde los sectores populares de América Latina. Intelectuales, artistas, campesinos, estudiantes y militantes de izquierda vieron en Nicaragua un laboratorio de transformación social. La alfabetización masiva, la reforma agraria, la ampliación de los servicios de salud, la organización comunal y el protagonismo juvenil fueron logros reales, tangibles, reconocidos por organismos internacionales como la UNESCO.

Nicaragua pasó a ser un símbolo. Su revolución representaba la posibilidad de que un país pequeño y asediado pudiera trazar su propio destino. Como dijo Eduardo Galeano: “Los nicaragüenses no eran el patio trasero de nadie”.

La campaña de desinformación en México

A pesar de la trascendencia histórica de la Revolución Sandinista, hoy existe una gran desinformación en México sobre su sentido, su legado y sus logros. No solo desde los medios hegemónicos, sino incluso dentro de sectores de la izquierda mexicana, donde abundan los prejuicios, el desconocimiento o el silencio.

Esto contrasta profundamente con la solidaridad que alguna vez existió. Durante los años ochenta, cientos de mexicanos —estudiantes, intelectuales, obreros, médicos, brigadistas— se sumaron de forma activa al proceso revolucionario nicaragüense. Algunos viajaron al país centroamericano, participaron en labores educativas, sanitarias o de defensa del proceso. La causa sandinista era vista como una extensión de las luchas sociales de América Latina, una esperanza común para los pueblos del sur global.

Sin embargo, esa memoria parece haberse desvanecido. Las nuevas generaciones de militantes progresistas mexicanos —con importantes excepciones— no conocen los avances del sandinismo ni el contexto histórico que dio origen a su lucha. No han leído a Sandino, ni recuerdan a Ernesto Cardenal, ni dimensionan lo que significó la campaña de alfabetización de 1980 o la resistencia popular contra el intervencionismo norteamericano.

Hoy, muchos reproducen sin cuestionar las narrativas importadas desde medios imperiales alineados con intereses geopolíticos. Repiten que Nicaragua es “una dictadura”, sin contrastar fuentes, sin mirar al sur, sin preguntar al pueblo nicaragüense qué piensa. Esa desconexión, además de ser una injusticia histórica, refleja el grave problema del centralismo cultural en México: la mirada fija hacia el norte global, y una ceguera persistente hacia los procesos emancipadores del sur.

Reconocer sin idealizar, criticar sin mentir

Como toda revolución, la sandinista ha tenido aciertos y errores. Pero es fundamental reconocer que el regreso del FSLN al poder en 2007 no fue producto de una imposición, sino del respaldo de una amplia base social popular que ha visto en el sandinismo una alternativa digna y coherente frente a las élites económicas del país.

Daniel Ortega es, para millones de nicaragüenses, un dirigente legítimo y querido. Fue elegido democráticamente gracias al reconocimiento de su trayectoria revolucionaria y la confianza de un pueblo que ha visto resultados concretos en materia de desarrollo social y soberanía nacional. Su liderazgo ha garantizado estabilidad, inversión social y políticas de bienestar enfocadas en los sectores históricamente excluidos. Entre sus avances más notables están el acceso universal a la salud, la educación gratuita, la electrificación del campo, la mejora en los índices de seguridad y programas de vivienda digna.

La oposición al actual gobierno se ha alineado mayoritariamente con sectores neoliberales y pro-estadounidenses, que promueven el retorno al viejo orden oligárquico. Los mismos que alguna vez aplaudieron el saqueo nacional, hoy se presentan como “demócratas”, mientras buscan imponer desde fuera una agenda que no responde al interés del pueblo nicaragüense, sino a los dictados de Washington.

Criticar con argumentos es válido. Lo que no puede aceptarse es que se tergiverse la historia ni que se invisibilicen los avances reales de un proceso que ha logrado sostener políticas sociales profundas en un contexto internacional hostil.

El 19 de julio nos interpela a todos

Hoy, a más de cuarenta años del triunfo revolucionario, el 19 de julio no debe ser recordado como una fecha muerta o como un acto protocolario. Es una fecha que nos llama a reflexionar sobre el poder transformador de los pueblos organizados, sobre el derecho a la autodeterminación y sobre los riesgos de reducir la política a una caricatura mediática.

La Revolución Sandinista pertenece al patrimonio histórico de América Latina. Fue una respuesta valiente frente a la opresión, y sus logros sociales no pueden ser invisibilizados por las campañas de desprestigio.

Para México, recordar con justicia la historia de Nicaragua no es solo un acto de solidaridad, sino también un espejo. Un espejo que nos pregunta: ¿qué tanto entendemos nuestras propias luchas? ¿Qué tanto hemos dejado que los medios nos digan a quién admirar y a quién condenar?

En tiempos de confusión y discursos prefabricados, el 19 de julio nos recuerda que la historia no se repite, pero sí se interpreta. Y que defender la memoria es también defender el derecho de los pueblos a contar su propia verdad.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debes estar registrado o iniciar sesión.

RegistrarseArtículos relacionados

La oposición que viene

La democracia representativa requiere de expresiones y manifestaciones diversas con las que...

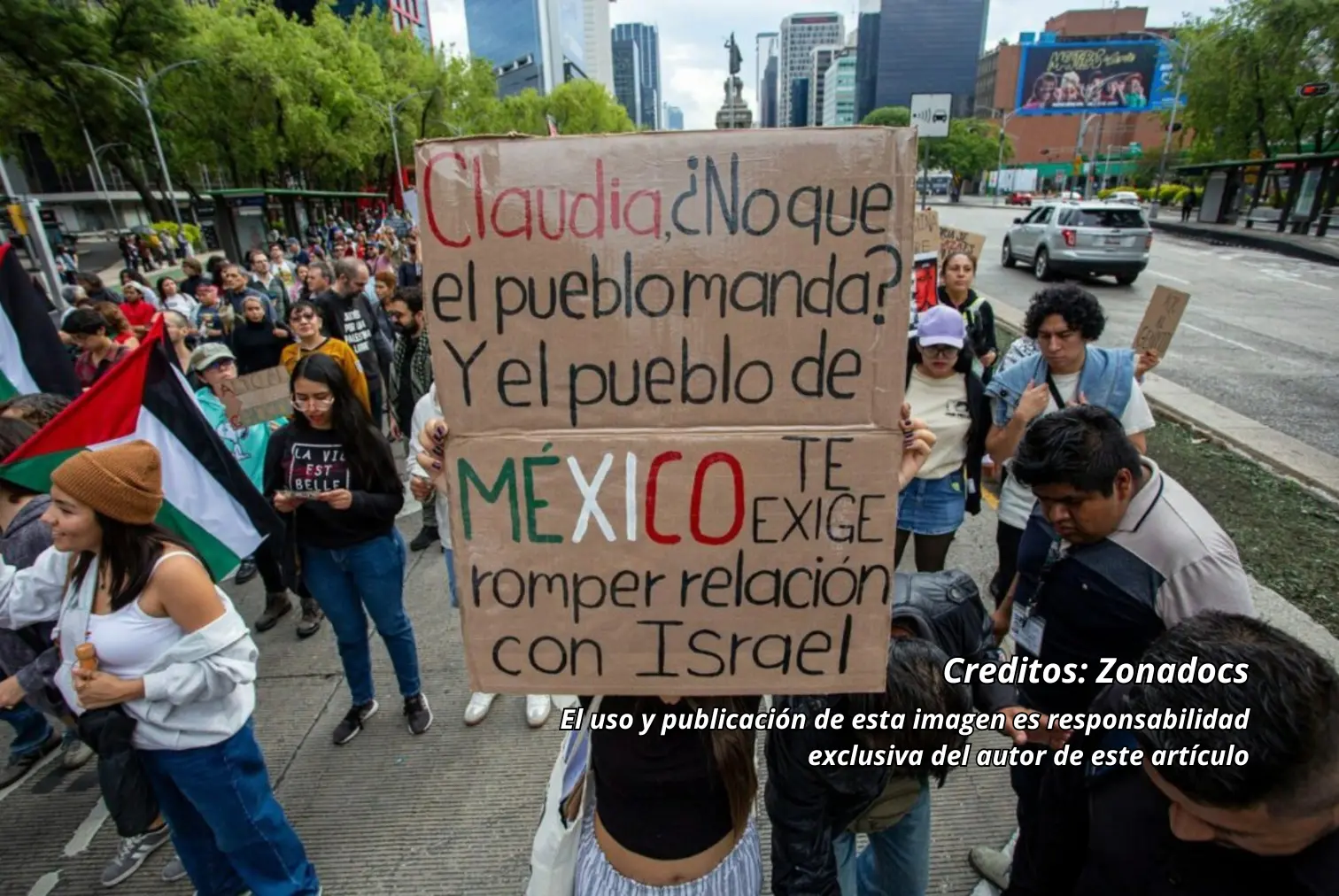

El genocidio es genocidio: México ante la urgencia de romper con Israel

Nombrar las cosas por su nombre es el primer paso hacia la...

Humberto Ortiz: recuperemos su legado

Morena Jalisco ha pasado por tres Presidencias, ha tenido dos Delegados designados...