El cine como constructor de imaginarios colectivos: entre la pedagogía y la violencia simbólica

Sección: Opinión

Publicado el 08/07/2025 —

Por Francisco Barajas

El cine no solo entretiene: educa, emociona, persuade y, en muchos casos, condiciona. Desde su invención, se ha convertido en un dispositivo narrativo que moldea imaginarios, refuerza identidades y perpetúa ideologías. En la sala oscura del cine o frente a una pantalla, el espectador no solo observa una historia: se le ofrece una visión del mundo cuidadosamente editada, cargada de símbolos y valores.

Ir al cine —o simplemente ver una película— no es un acto inocente, es entrar en una estructura de sentido donde los significados están previamente dispuestos. Y cuando esas narrativas buscan imponer ideas disfrazadas de entretenimiento, estamos ante una forma sutil pero poderosa de violencia simbólica. Como planteó Pierre Bourdieu, “esta violencia se ejerce sin violencia física, a través del consentimiento inconsciente de quien la recibe”.

En este artículo exploraremos el cine como constructor de narrativas, su capacidad para enseñar y formar, pero también para manipular y reproducir visiones hegemónicas. Entre la pedagogía y la imposición simbólica, el cine revela su naturaleza ambivalente y su enorme poder sobre la conciencia colectiva.

EL CINE ES UN ARTE E INDUSTRIA

Desde sus orígenes, el cine ha habitado una doble naturaleza: por un lado, es una de las formas de expresión artística más complejas del siglo XX y XXI, capaz de condensar narrativa, imagen, música y actuación en una experiencia estética total. Por otro, es una industria cultural sometida a intereses económicos, políticos e ideológicos que atraviesan cada decisión técnica y narrativa.

Como arte, el cine tiene el poder de conmover, interpelar y provocar. Directores como Akira Kurosawa, con su exploración ética en Rashōmon, su sentido trágico de la justicia en “Los siete samuráis” o su meditación sobre la muerte en Ikiru, ofrecieron al cine mundial una pedagogía emocional y moral que trasciende culturas. De manera similar, Roberto Gavaldón, uno de los grandes cineastas del cine de oro mexicano, construyó relatos marcados por la fatalidad, la dignidad del marginado y las tensiones entre destino y voluntad en películas como “Macario o La barraca”. Ambos entendieron que el cine no es solo entretenimiento, sino una forma de pensamiento.

En Francia, la Nouvelle Vague desafió las reglas del cine clásico y propuso una ruptura con el cine como mercancía. Jean-Luc Godard, con películas como “Pierrot el loco” o “La chinoise”, convirtió el cine en un espacio de reflexión política radical, donde la forma misma era una declaración ideológica. Para Godard, “no se hace cine político, se hace políticamente cine”. Por su parte, François Truffaut, aunque más narrativo, hizo del cine una herramienta para retratar la sensibilidad, la infancia y los conflictos íntimos, como en Los 400 golpes, con una mirada crítica hacia las instituciones educativas y sociales.

De Oriente Medio, el iraní Abbas Kiarostami se destacó por un cine poético y minimalista que explora la relación entre realidad y ficción, el tiempo y el espacio cotidiano, así como la condición humana en su sencillez y complejidad. Obras como “¿Dónde está la casa de mi amigo?” o “El sabor de las cerezas” invitan a una experiencia contemplativa y ética, enseñando desde el silencio y la sutileza.

Un pilar fundamental del cine surrealista y de la crítica social es Luis Buñuel. El director español, con obras como “Un perro andaluz” y “La edad de oro”, no solo desafió las convenciones cinematográficas, sino que también atacó las estructuras de poder de la sociedad, la religión y las convenciones burguesas. Su cine subversivo no solo presentaba imágenes impactantes, sino que invitaba a una reflexión profunda sobre las contradicciones inherentes a la humanidad, la moralidad y el deseo.

También podemos mencionar a Andrei Tarkovski (Rusia), cuya obra filosófica indaga en el alma, el tiempo y la fe; a Agnès Varda (Francia), pionera del cine feminista y del ensayo documental; o a Pedro Costa (Portugal), quien se adentra en el cine social con un enfoque poético, incómodo y comprometido con los olvidados. Cada uno, desde su estética y preocupación particular, demuestra que el cine puede enseñar sin moralizar, y conmover sin manipular.

Pero el cine también es una maquinaria productiva. Las grandes industrias cinematográficas —como Hollywood, Bollywood o incluso los sistemas nacionales subsidiados— operan dentro de lógicas de mercado. Esto implica una selección constante: qué historias se cuentan, desde qué perspectiva, con qué personajes y qué valores se promueven. En ese filtro, se consolidan narrativas dominantes, mientras otras son excluidas, deformadas o convertidas en exotismo.

Directores como Steven Spielberg o Christopher Nolan, aunque técnicamente brillantes, producen cine dentro de una estructura donde los relatos de superación individual, la guerra moralmente clara o el progreso tecnológico suelen reforzar la ideología dominante. Frente a esto, cineastas como Ken Loach, Pedro Costa o Haile Gerima han intentado resistir desde los márgenes, construyendo un cine social, incómodo y comprometido con los olvidados.

Esta tensión entre arte e industria no es menor. El espectador muchas veces accede al cine pensando que va a ver una obra creativa, sin notar que también está recibiendo un producto cultural diseñado para vender emociones, identidades y estilos de vida. Películas que parecen “neutrales” o “universales” pueden estar profundamente marcadas por visiones hegemónicas: del género, de la raza, del éxito, del poder, de la familia.

Entender esta doble condición del cine es clave para pensar su función pedagógica. Porque si el cine educa —y lo hace constantemente—, también puede hacerlo desde la lógica de la industria: enseñar a consumir, a desear ciertos cuerpos, a rechazar ciertas formas de vida, a temer al diferente, a obedecer sin cuestionar. Es aquí donde el cine deja de ser un simple espejo de la realidad y se convierte en constructor activo de mundo, capaz de influir en la conciencia colectiva de forma tan sutil como efectiva.

MIRAR NO BASTA, HAY QUE OBSERVAR.

El cine no es neutro. No lo es cuando emociona, cuando conmueve, ni tampoco cuando entretiene. Cada encuadre, cada silencio, cada historia contada —o silenciada— forma parte de una estructura narrativa que transmite valores, ideas y visiones del mundo. A lo largo del tiempo, el cine ha demostrado ser capaz de educar, de abrir conciencias y de generar empatía; pero también de imponer ideologías, justificar sistemas de dominación o reforzar prejuicios profundamente arraigados.

En un mundo saturado de imágenes, la pasividad frente a la pantalla es una forma de consentimiento. Ver una película no es simplemente “pasar el rato”, es adentrarse en una narrativa construida, en un lenguaje audiovisual que moldea percepciones. Y si no sabemos leer ese lenguaje, si no lo cuestionamos, lo que consumimos no es solo ficción: es instrucción pasiva.

El cine, como arte y como industria, seguirá construyendo mundos. La pregunta es: ¿queremos seguir siendo espectadores que solo reciben, o convertirnos en lectores críticos de esas imágenes? Porque una película no es nunca inocente. Y toda imagen es una narrativa que, si no se interroga, nos habla sin que sepamos cuánto nos está diciendo.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debes estar registrado o iniciar sesión.

RegistrarseArtículos relacionados

La 4T contra el cobro de piso

La extorsión es un delito abominable. Un mecanismo de control y de...

La complejidad del problema del campo en México

En los últimos días, trabajadores del campo han salido a las calles...

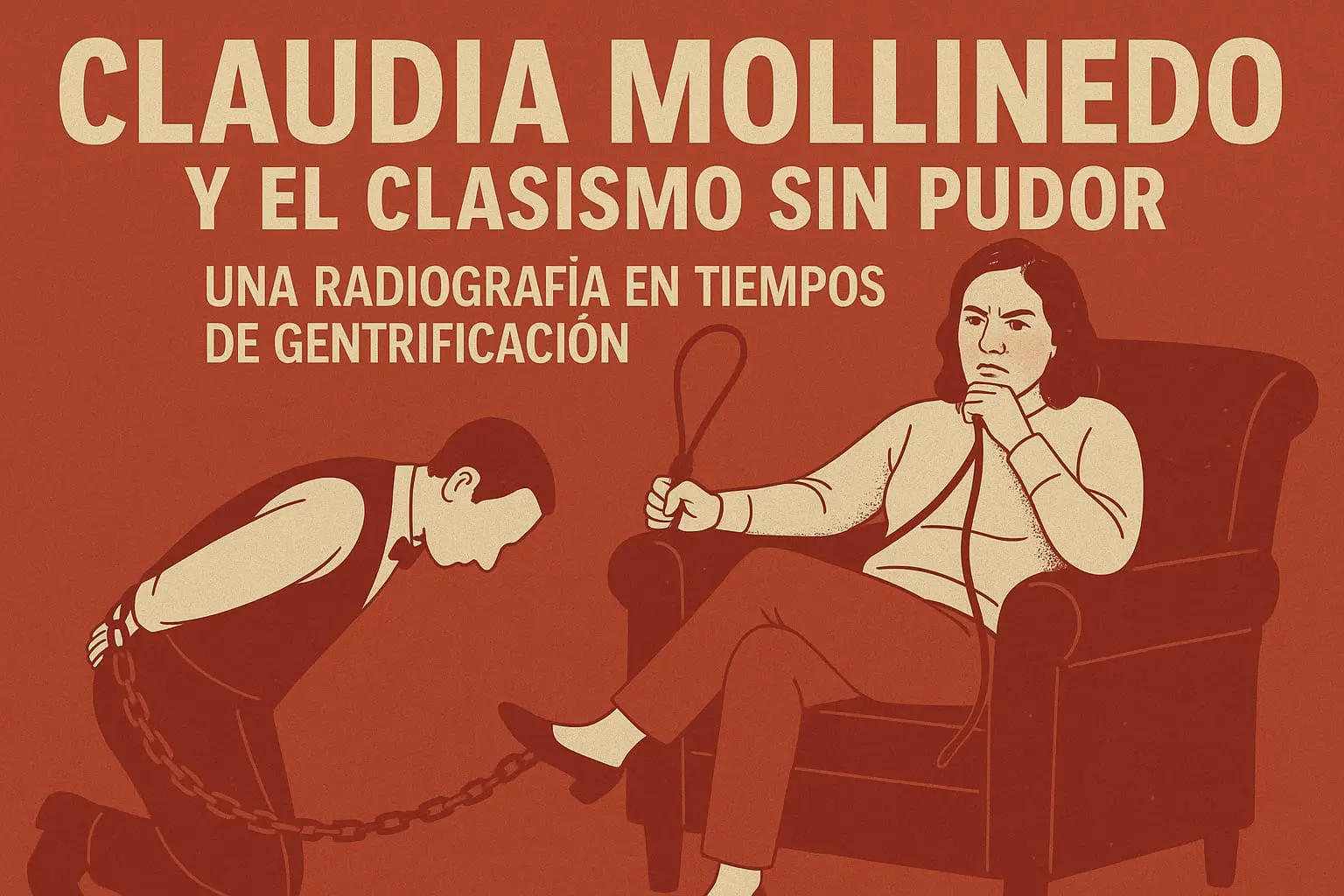

Claudia Mollinedo y el clasismo sin pudor: una radiografía del privilegio en tiempos de gentrificación

En días recientes, se volvió viral un video protagonizado por Claudia Mollinedo,...