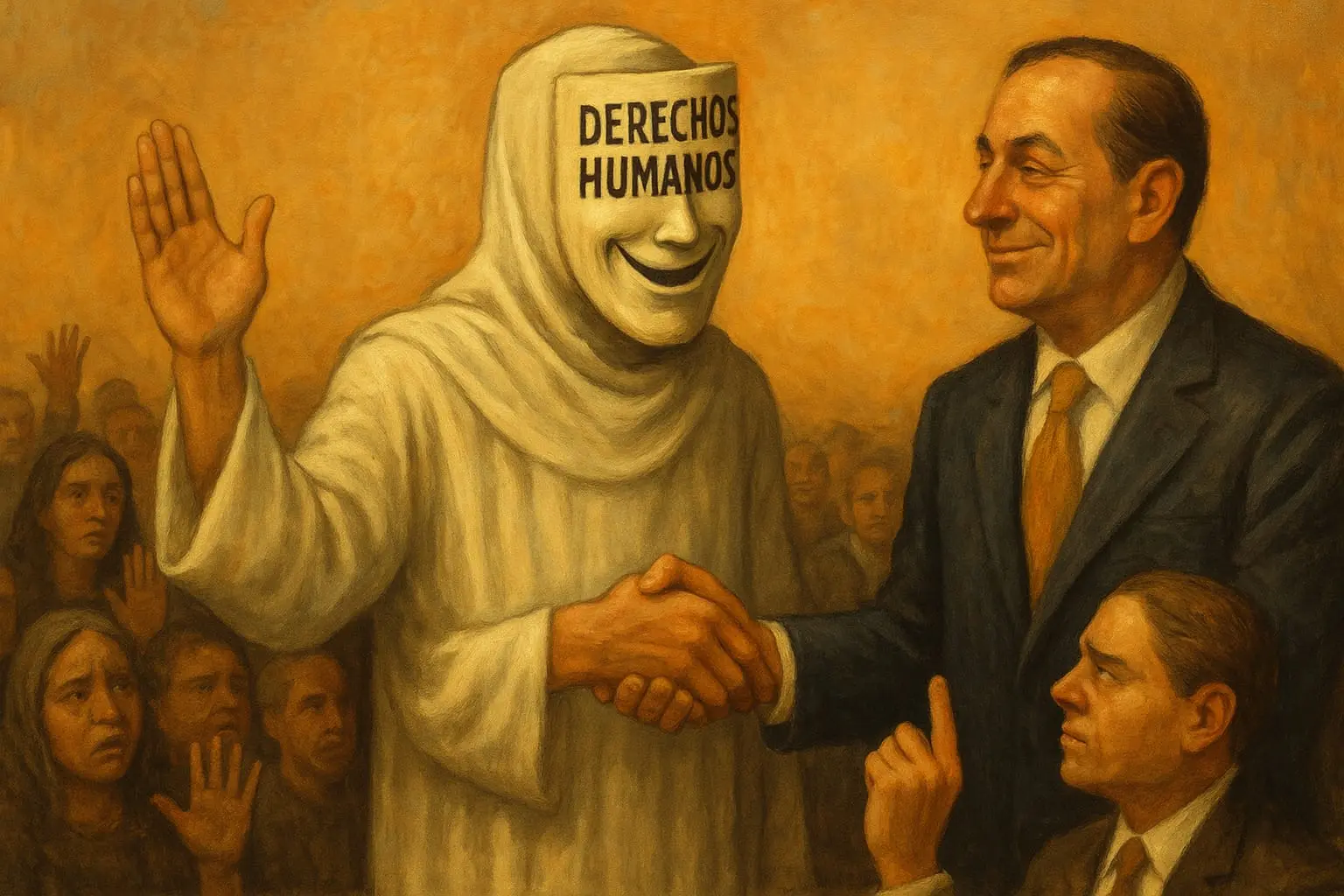

Derechos humanos: la máscara del poder y el olvido de lo colectivo

Sección: Geopolítica

Publicado el 02/07/2025 —

Por Raúl Barajas

@BarRaul

Publicado el 02/07/2025 —

Por Raúl Barajas

@BarRaul

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la noción de “derechos humanos” se consolidó como un ideal civilizatorio global. La Declaración Universal de 1948, impulsada por potencias occidentales, pretendía establecer principios comunes de dignidad y libertad. Sin embargo, lejos de ser una herramienta neutra y emancipadora, los derechos humanos nacieron (y han sido utilizados desde entonces) como un instrumento ideológico y geopolítico, especialmente al servicio del bloque capitalista liderado por Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, más que un compromiso universal con la justicia, se convirtieron en un arma discursiva contra la Unión Soviética y los proyectos socialistas que cuestionaban el orden económico y político impuesto desde Washington y Bruselas.

La narrativa de los derechos humanos fue moldeada desde el principio, bajo una lógica liberal-individualista. Se exaltó la libertad de expresión, la propiedad privada, el voto, la libre empresa… pero se omitieron o relegaron derechos colectivos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda y la alimentación. Se presentaron como universales, pero fueron diseñados para beneficiar al individuo como consumidor, no a la comunidad como sujeto histórico.

En ese sentido, los derechos humanos se acoplaron perfectamente al modelo neoliberal, que en su expansión global desde los años 80s, impuso el desmantelamiento del Estado social. Al colocar el énfasis en derechos formales (como el derecho a “competir” en igualdad de condiciones) sin garantizar condiciones materiales para ejercerlos, se consolidó un sistema de privilegios disfrazado de libertad. Se “garantiza” el derecho al trabajo, pero no a un salario digno ni a la seguridad social; se “reconoce” el derecho a la educación, pero se deja a merced del mercado su calidad y accesibilidad. La paradoja se volvió norma: todos tienen derechos, pero no todos tienen cómo ejercerlos.

ESTADOS UNIDOS: EL JUEZ QUE NO SE SOMETE A LEY

El cinismo de este sistema se ejemplifica de manera escandalosa con el caso de Estados Unidos, el autoproclamado “campeón mundial de los derechos humanos”. Washington ha impulsado sanciones, condenas y bloqueos contra países a los que acusa de violar esos derechos, pero es el único país industrializado que no ha ratificado ni un solo tratado internacional clave en la materia: ni el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos), ni la Convención sobre los Derechos del Niño, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La razón es simple, no quiere rendir cuentas. No quiere ser juzgado por sus guerras, sus cárceles clandestinas, su racismo sistémico, ni su industria de la represión fronteriza.

Los derechos humanos, así, se han convertido en un arma política; se activan cuando se trata de Venezuela, Cuba o Irán; se ignoran cuando el agresor es Israel, Arabia Saudita o el mismo Estados Unidos. Se persigue a quienes desafían el modelo neoliberal, no a quienes lo destruyen todo para sostenerlo.

La narrativa de los derechos humanos fue moldeada desde el principio, bajo una lógica liberal-individualista. Se exaltó la libertad de expresión, la propiedad privada, el voto, la libre empresa… pero se omitieron o relegaron derechos colectivos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda y la alimentación. Se presentaron como universales, pero fueron diseñados para beneficiar al individuo como consumidor, no a la comunidad como sujeto histórico.

En ese sentido, los derechos humanos se acoplaron perfectamente al modelo neoliberal, que en su expansión global desde los años 80s, impuso el desmantelamiento del Estado social. Al colocar el énfasis en derechos formales (como el derecho a “competir” en igualdad de condiciones) sin garantizar condiciones materiales para ejercerlos, se consolidó un sistema de privilegios disfrazado de libertad. Se “garantiza” el derecho al trabajo, pero no a un salario digno ni a la seguridad social; se “reconoce” el derecho a la educación, pero se deja a merced del mercado su calidad y accesibilidad. La paradoja se volvió norma: todos tienen derechos, pero no todos tienen cómo ejercerlos.

ESTADOS UNIDOS: EL JUEZ QUE NO SE SOMETE A LEY

El cinismo de este sistema se ejemplifica de manera escandalosa con el caso de Estados Unidos, el autoproclamado “campeón mundial de los derechos humanos”. Washington ha impulsado sanciones, condenas y bloqueos contra países a los que acusa de violar esos derechos, pero es el único país industrializado que no ha ratificado ni un solo tratado internacional clave en la materia: ni el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos), ni la Convención sobre los Derechos del Niño, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La razón es simple, no quiere rendir cuentas. No quiere ser juzgado por sus guerras, sus cárceles clandestinas, su racismo sistémico, ni su industria de la represión fronteriza.

Los derechos humanos, así, se han convertido en un arma política; se activan cuando se trata de Venezuela, Cuba o Irán; se ignoran cuando el agresor es Israel, Arabia Saudita o el mismo Estados Unidos. Se persigue a quienes desafían el modelo neoliberal, no a quienes lo destruyen todo para sostenerlo.

DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: PAPEL MOJADO

En México, el discurso de los derechos humanos llegó con fuerza en los años noventa, de la mano del TLCAN y la subordinación institucional a los dictados de Washington. Se crearon comisiones, organismos autónomos, mecanismos de protección, discursos progresistas... Pero el andamiaje jurídico no transformó la realidad estructural del país, y en muchos casos, terminó protegiendo a los poderosos y criminalizando la protesta.

Un ejemplo evidente es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que durante décadas funcionó como una oficina burocrática, muchas veces al servicio de intereses empresariales o políticos, y que fue incapaz de frenar los abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas armadas, las policías o los gobiernos estatales. ¿Cuántas recomendaciones sin consecuencias? ¿Cuántas víctimas ignoradas?

Otro caso escandaloso es el de la libertad de empresa y la propiedad privada, que en nombre de los derechos humanos ha sido utilizada para frenar reformas sociales. Se han protegido los intereses de consorcios mineros que contaminan ríos y desplazan comunidades indígenas, se han blindado contratos leoninos con farmacéuticas o concesiones de agua a agroindustrias que dejan sin acceso a miles de familias campesinas.

Al mismo tiempo, las grandes transnacionales energéticas, extractivas o inmobiliarias acuden a los tribunales de derechos humanos cuando sienten que sus intereses están amenazados por reformas soberanas. Es decir, los derechos humanos se han convertido en escudo de los ricos y los poderosos.

Por otro lado, el individualismo exacerbado que promueven ha fragmentado la lucha social. En lugar de construir movimientos colectivos por justicia estructural, se ha promovido la lógica de las causas parciales, las denuncias mediáticas y el litigio individual. Esto ha debilitado la posibilidad de construir una agenda integral que priorice los derechos sociales: salud pública, pensiones dignas, vivienda popular, salarios justos, soberanía alimentaria.

Mientras tanto, en los pueblos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz o la periferia de las ciudades, millones de personas viven sin que la retórica de los derechos humanos les haya servido para nada. Les siguen desapareciendo a sus hijos, los explotan en campos y fábricas, los expulsan de sus tierras, los secuestran los cárteles y los ignora el Estado. Los derechos humanos, como marco dominante, han sido ineficaces para contener la violencia estructural del neoliberalismo mexicano.

En México, el discurso de los derechos humanos llegó con fuerza en los años noventa, de la mano del TLCAN y la subordinación institucional a los dictados de Washington. Se crearon comisiones, organismos autónomos, mecanismos de protección, discursos progresistas... Pero el andamiaje jurídico no transformó la realidad estructural del país, y en muchos casos, terminó protegiendo a los poderosos y criminalizando la protesta.

Un ejemplo evidente es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que durante décadas funcionó como una oficina burocrática, muchas veces al servicio de intereses empresariales o políticos, y que fue incapaz de frenar los abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas armadas, las policías o los gobiernos estatales. ¿Cuántas recomendaciones sin consecuencias? ¿Cuántas víctimas ignoradas?

Otro caso escandaloso es el de la libertad de empresa y la propiedad privada, que en nombre de los derechos humanos ha sido utilizada para frenar reformas sociales. Se han protegido los intereses de consorcios mineros que contaminan ríos y desplazan comunidades indígenas, se han blindado contratos leoninos con farmacéuticas o concesiones de agua a agroindustrias que dejan sin acceso a miles de familias campesinas.

Al mismo tiempo, las grandes transnacionales energéticas, extractivas o inmobiliarias acuden a los tribunales de derechos humanos cuando sienten que sus intereses están amenazados por reformas soberanas. Es decir, los derechos humanos se han convertido en escudo de los ricos y los poderosos.

Por otro lado, el individualismo exacerbado que promueven ha fragmentado la lucha social. En lugar de construir movimientos colectivos por justicia estructural, se ha promovido la lógica de las causas parciales, las denuncias mediáticas y el litigio individual. Esto ha debilitado la posibilidad de construir una agenda integral que priorice los derechos sociales: salud pública, pensiones dignas, vivienda popular, salarios justos, soberanía alimentaria.

Mientras tanto, en los pueblos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz o la periferia de las ciudades, millones de personas viven sin que la retórica de los derechos humanos les haya servido para nada. Les siguen desapareciendo a sus hijos, los explotan en campos y fábricas, los expulsan de sus tierras, los secuestran los cárteles y los ignora el Estado. Los derechos humanos, como marco dominante, han sido ineficaces para contener la violencia estructural del neoliberalismo mexicano.

RECUPERAR LO COLECTIVO: MÁS ALLÁ DEL FETICHE LIBERAL

No se trata de negar que haya avances ni de rechazar toda defensa de los derechos humanos. Pero sí es necesario desmitificarlos como narrativa redentora. Es urgente reconocer su carácter históricamente condicionado y su uso político selectivo. Y sobre todo, es momento de retomar la defensa de los derechos sociales como eje articulador de una nueva lucha popular.

El artículo 123 de la Constitución mexicana, que habla del derecho al trabajo digno, debe volver al centro del debate. Lo mismo el 4°, que consagra el derecho a la salud, la educación y la vivienda, el 3° que habla sobre la educación pública y científica y el 27 sobre el derecho a la tierra y la pertenencia del territorio a los mexicanos. Es hora de recuperar las garantías sociales que el neoliberalismo desmanteló, y de reconstruir un sentido colectivo de justicia que no pase por ONGs financiadas desde el extranjero ni por despachos de abogados que litigan en inglés.

Al mismo tiempo, hay que repensar las garantías individuales, no como herramientas de competencia, sino como pilares de la participación democrática. El derecho a organizarse, a expresarse, a movilizarse y a exigir, deben fortalecerse como mecanismos reales de poder popular.

El discurso de los derechos humanos no debe ser abandonado, pero sí reapropiado por los pueblos. Hay que sacar esa bandera de las manos de las embajadas extranjeras y devolverla a las manos de los campesinos, los obreros, las madres buscadoras, los jóvenes precarizados. Porque los derechos, sin justicia social, son letra muerta. Y la libertad, sin igualdad, no es más que otro nombre para el privilegio.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debes estar registrado o iniciar sesión.

Registrarse